Aujourd’hui encore, l’art gréco-romain a une place importante dans notre société. De nombreux éléments provenant de cette culture antique imprègnent notre quotidien : la notion de démocratie, les bâtiments grandioses aux grandes colonnes qui remplissent les villes, ou encore les multiples statues blanches incontournables dans les musées. Un autre héritage de cet art majeur est la mythologie ; avec ses dieux, demi-dieux et mortels aux multiples facettes dont les aventures nous sont narrées. On observe, depuis quelques années, une réinterprétation de ces récits, sous un angle féminin.

Qu’est ce qu’un Mythe ?

Le terme de mythe provient du grec (autre grand héritage) muthos, qui signifie récit. Un mythe désigne alors un récit imaginaire dans lequel apparaissent des êtres fantastiques et surnaturels (par exemple le Minotaure, les dieux Olympiens ou bien Méduse). À l’origine, ces légendes n’étaient pas considérées comme telles. En effet, durant l’antiquité, les divinités mythologiques étaient vénérées et de nombreux temples leurs étaient consacrés.

Durant de longs siècles, les femmes n’avaient pas ou très peu accès à une éducation artistique. Dans tous les cas, jamais aussi simplement que les hommes. Elles étaient donc tenues à distance, et les grands récits, dont fait partie la mythologie gréco-romaine, qui fondent notre imaginaire commun furent grandement racontés sous un seul prisme. À la surprise générale, il s’agit d’un point de vue masculin et patriarcal.

» Presque toujours envisagées à travers le prisme masculin, ces héroïnes ont servi à alimenter des stéréotypes et à maintenir les femmes dans un rôle subordonné, figé et caricatural : la dangereuse pécheresse, l’épouse dévouée, la femme fatale, la marâtre jalouse, la douce ingénue… Et si les mythes étaient, enfin, racontées par les meufs ? «

Blanche Sabbha, Mythes et Meufs

les mythes du point de vue des silenciées

Les représentations dans les divers médias qui nous entourent sont importantes et participent à une valorisation, ou non, collective et individuelle de groupes sociaux. Car ces récits sont un reflet de notre société, et la façon dont ils sont racontés, et qui les racontent, ont un impact. Par la réécriture de ces mythes, on peut observer une réappropriation de la parole féminine, bien souvent par et pour les femmes.

« À les regarder dans le clair miroir de leur source propres, les mythes nous offrent un tableau bien différent. Au contraire de l’invisibilité féminine, les femmes dans la mythologie sont partout éclatantes : libres, puissantes, efficaces, essentielles ; non seulement elles font tourner le monde mais elles le guident vers la culture et la civilisation. »

Laure de Chantal, Libre comme une déesse grecque

L’autrice et professeur de grec ancien et de latin, Madeline Miller, a publié deux romans et une nouvelle. Ces ouvrages se destinent au grand public, afin de faire connaître l’Histoire mythologique sous une nouvelle approche.

Dans son second roman, Circé, l’autrice trace le portrait d’une demi-déesse pleine de sentiments. Fille d’Hélios, personnification divine du soleil, et de l’océanide Perséis, Circé est exilée sur une île à cause de ses pouvoirs puissants. Elle est notamment connue car elle croise le chemin d’Ulysse lors de l’Odyssée.

À travers ce roman, l’histoire de Circé nous est décrite plus longuement, et sous un autre jour. Le lecteur découvre alors qu’elle n’est pas uniquement la sorcière sombre et envoûtante qui transforme les hommes qui s’arrêtent sur son île en cochons, mais bien une demi-déesse pleine de dualité. En racontant l’histoire du point de vue de Circé, Madeline Miller révèle une autre vérité du mythe.

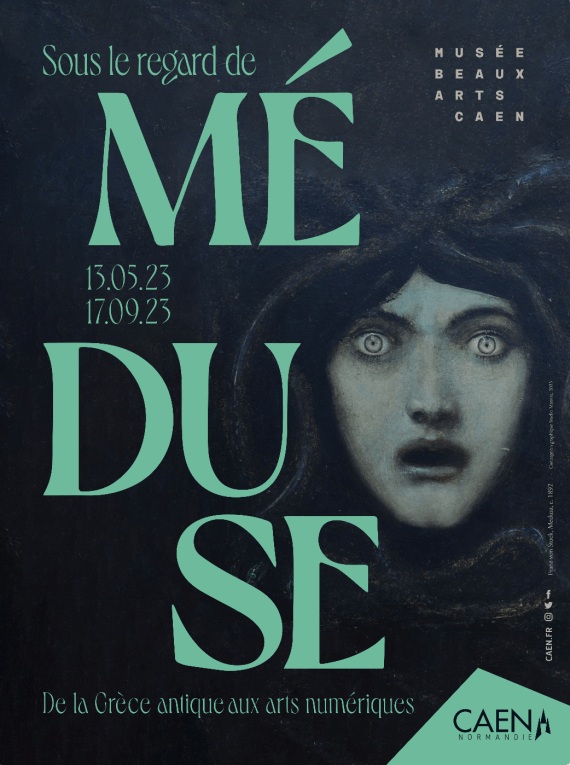

méduse, sous un regard féministe

Connue pour son regard de pierre, Méduse est une figure mythologique largement réinterprétée ces dernières années. En 2023, le musée des beaux-arts de Caen à proposé une exposition intitulée Sous le regard de Méduse, de la Grèce Antique aux arts numérique, qui retrace les différentes représentations de la Gorgone à travers les siècles.

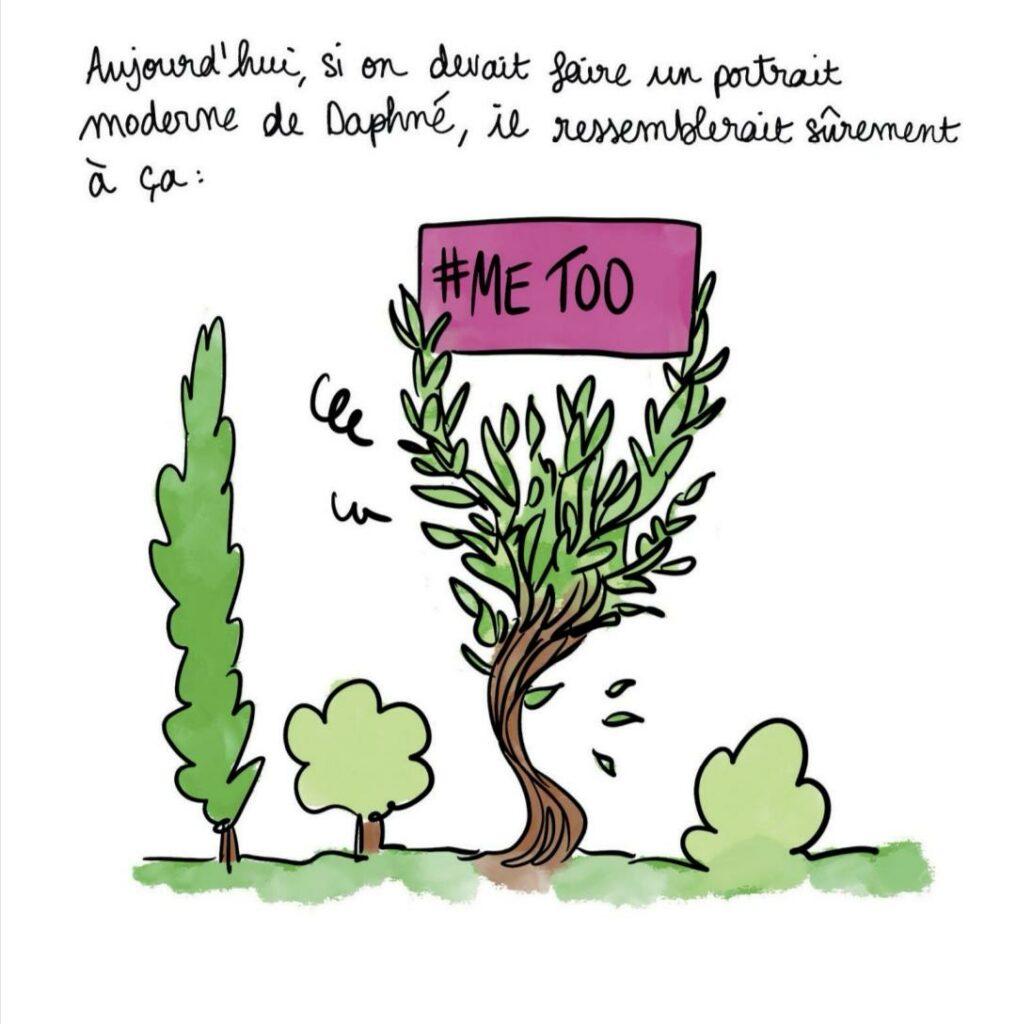

Le mythe de Méduse raconte l’histoire d’une jeune fille à la beauté éclatante. Comme bien souvent dans la mythologie gréco-romaine, cette beauté lui sera défavorable. Ainsi, Poséidon, piqué par la jeune fille à la longue chevelure, l’attire dans le temple d’Athéna, et la viole. Bien qu’abusée et victime du dieu de la mer et des océans, c’est sur Méduse qu’Athéna dirige sa colère. La déesse transforme ses cheveux, objet de séduction, en un nid de serpents, et la rend prisonnière dans le corps d’un monstre hideux dont quiconque croise son regard se pétrifie.

Dans le mythe, c’est le héros Persée qui, avec l’aide d’Athéna, l’a tue en lui tranchant la tête. Luciano Garbati, avec sa statue de bronze réalisée une première fois en 2008, puis en 2022, propose une fin différente en inversant le sort de Méduse et Persée.

Jusqu’alors, Méduse est souvent présentée dans les œuvres en plan rapproché, ne donnant à voir que sa tête monstrueuse. Ici, elle se tient debout, dans une posture assurée, le regard droit devant et défiant, qui contraste avec celui de Persée, vaincu. La Gorgone empoigne par les cheveux la tête décapitée de ce dernier, et tient une longue épée de son autre main.

Un dernier aspect provoquant de l’œuvre de Luciano Garbati est la nudité de Méduse. En effet, il n’est pas rare de croiser des statues d’hommes nus dans les musées, mais plus de croiser une statue de femme nue, autre que Vénus, déesse de l’amour, de la beauté et de la fertilité.

Ainsi, la mythologie gréco-romaine se raconte depuis des dizaines de siècles, ces récits ont traversé autant d’époques et de bouleversements tant sociaux, politiques, qu’économiques. Il est donc évident que leur portée évolue avec le temps, les mythes se répètent et s’interprètent, se redisent et se réinterprètent. Aujourd’hui, les héroïnes mythologiques sont racontées comme des personnages principaux, et non plus secondaires. Plus important encore, dans ces récits, on ne passe plus sous silence l’omniprésence des violences sexistes et sexuelles.

Lire les autres épisodes de l’art gréco-romain à travers les époques

Le compte Instagram de @alicedussutour

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par