Quand j’étais enfant, je fus scolarisée à l’école primaire Sophie Germain de Lille. Situé Boulevard de la Liberté, cet établissement, à la cour de récréation désespérément exiguë, fut édifié en 1962 afin d’accueillir des filles.

À cet âge là, je ne m’étais jamais demandée qui était cette fameuse Sophie Germain. Je ne devais même pas me douter que, pour baptiser ainsi un établissement scolaire, il fallait avoir accompli quelques exploits. Il m’aura fallu 25 ans, et une lecture fortuite dans L’incroyable Histoire de la science, pour retomber sur ce patronyme, à la fois familier et nostalgique, et connaitre enfin la personnalité qui l’a pérennisé.

Une passion précoce

Sophie Germain naquit le 1er avril 1776 dans une famille bourgeoise parisienne. Comme toute fille de son époque et de sa classe, elle reçut une éducation succincte, focalisée davantage sur ses futurs devoirs d’épouse que sur son épanouissement intellectuel. En effet, si ces messieurs reconnaissaient que la ménagère devait savoir lire et écrire, les sciences fondamentales lui étaient rigoureusement interdites car jugées inutiles, voir dangereuses.

« Toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès l’enfance. »

Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou de l’Éducation, 1762

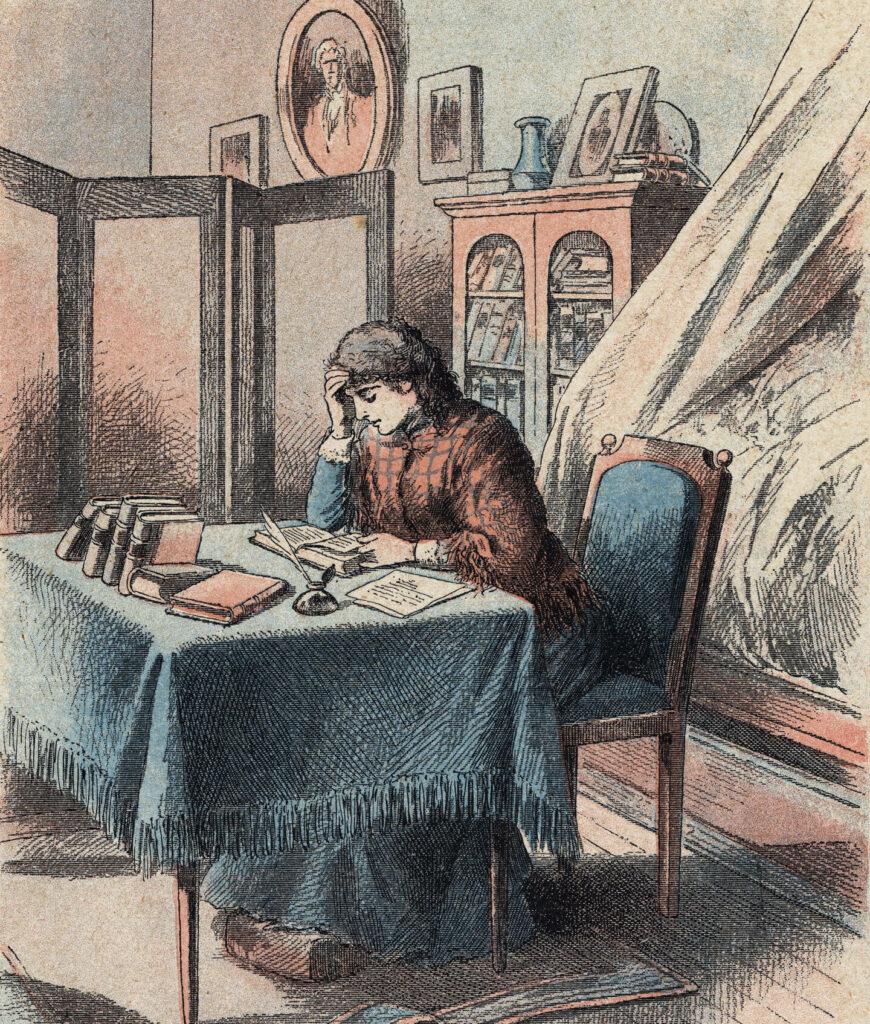

Heureusement pour la petite Sophie, la bibliothèque paternelle regorge d’ouvrages scientifiques. Elle complétera ainsi elle-même son éducation rudimentaire et se prendra éperdument de passion pour une discipline en particulier : les mathématiques.

Madame antoine le Blanc

D’abord réticente à son apprentissage, la famille de Sophie finit par se résigner. Décision admirable pour l’époque, ses proches vont la soutenir financièrement afin qu’elle puisse continuer à étudier. Sophie n’aura ainsi jamais besoin de se marier.

Nous sommes désormais en 1794 et Sophie a 18 ans. Après des années à s’instruire en autodidacte, l’isolement et les ouvrages désuets de la maison paternelle ne lui siéent plus. Elle souhaite apprendre les mathématiques contemporaines, mais les campus universitaires sont interdits aux femmes.

Au XVIIIe, la Mecque des sciences fondamentales était déjà l’école Polytechnique. Afin de se procurer les bulletins et syllabus, Sophie eut l’audace d’emprunter le nom d’Antoine Auguste Le Blanc, un véritable élève et absentéiste assidu. C’est sous cette identité qu’elle approfondira ses connaissances et résoudra ses premiers problèmes mathématiques par correspondance.

Ce travestissement administratif lui permettra d’échanger, épistolairement, avec ses professeurs, dont le mathématicien Jean-Louis Lagrange. Celui-ci va rapidement s’intéresser à cet élève aux raisonnements mathématiques si pertinents. Lorsqu’il demande à le rencontrer en personne, Sophie n’a d’autres choix que de se démasquer. La révélation de son sexe occasionne chez son interlocuteur surprise et émerveillement. Loin de lui jeter l’opprobre, Lagrange va devenir son mentor. Il l’intronisera auprès de ces cercles et lui permettra de se faire une place, discrète, dans le milieu des mathématiques.

la première femme lauréate de l’académie des sciences

Sa véritable identité désormais restaurée, Sophie peut sereinement se consacrer à ses recherches. Entre 1811 et 1815, elle participe ainsi, sous sa véritable identité, à un concours de l’Académie des Sciences portant sur la modélisation des figures de Chladni.

Ces figures géométriques, qui apparaissent dans le sable lorsqu’on le fait vibrer sur une surface, fascinent l’Empereur qui demande qu’une explication scientifique soit donnée à ce phénomène.

En 1816, les travaux de Sophie aboutissent à l’élaboration du théorème sur l’élasticité des surfaces et lui permettent de remporter le concours. Première femme lauréate, son mémoire ne fut cependant jamais publié. Sophie n’est même pas invitée à la cérémonie de remise des prix, l’Académie des sciences étant réservée aux hommes.

Loin de se décourager, Sophie profitera d’un autre concours pour se consacrer à « la reine des mathématiques », la théorie des nombres. Elle fera de grandes avancées dans le domaine des nombres premiers et deviendra, par ce biais, une intime du « prince des mathématiciens », l’allemand Carl Friedrich Gauss. Ils échangeront pendant des années sur leurs travaux respectifs, Gauss réalisant tardivement que son correspondant était, en réalité, une femme.

l’effet Mathilda

Disparu en 1831 d’un cancer du sein, Sophie Germain tomba rapidement dans l’oubli. Pourtant ses travaux jetèrent les bases de nombreuses avancées scientifiques. Sa théorie sur l’élasticité des surfaces contribuera ainsi à l’accomplissement d’importants progrès technologiques, dont notamment la construction de la Tour Eiffel. Ses recherches sur les nombres et son élaboration du théorème de Sophie Germain ouvrirent quant à eux la voie à la résolution du dernier théorème de Fermat.

Malgré ses indéniables contributions à la science, le nom de Sophie Germain ne fut pas associé à ceux des 72 scientifiques qui contribuèrent à l’édification de la Tour Eiffel et l’état civil refusa que sa profession de mathématicienne fut inscrite sur son acte de décès.

On aurait également pu croire que, témoin du génie mathématique d’une telle femme, les académiciens reconsidéraient leur position misogynes, mais il n’en fut rien. Il faudra attendre 1924 pour que les programmes scolaires soient identiques pour les deux sexes et 1972 pour que l’école Polytechniques accueille ses premières élèves.

Autodidacte, femme isolée dans un monde d’homme, on ne peut qu’imaginer les prouesses que Sophie Germain aurait pu accomplir si les temps avaient été plus favorables à son émancipation. Contrairement à ses pairs, qui reçurent éloges et financements, Sophie fit progresser la science uniquement grâce à sa persévérance et à son intellect extraordinaire.

« Mais lorsqu’une personne de ce sexe, qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d’obstacles et de difficultés, que les hommes, à se familiariser avec ses recherches épineuses, sait néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu’elles ont de plus caché, il faut sans doute, qu’elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur« .

Carl Friedrich Gauss dans une lettre à Sophie Germain

Pour aller plus loin :

- Au cœur des mathématiques : Sophie Germain, la scientifique oubliée | National Geographic

- Sophie Germain, génie oubliée des mathématiques | France Culture

- Sophie Germain, la boss des maths | France Culture

- Sophie Germain : une pionnière enfin reconnue | CNRS Le journal

- Femmes et Mathématiques

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par