Les pages des livres d’art bruissent à la bibliothèque universitaire. Parfois la nuit enveloppe les lecteurs à la sortie. Le silence, les réverbères, les reflets de pluie. Symbolistes belges, expressionnistes, décadents, modernes, uniques. Ces mots s’apposent à côté d’un nom revenant au gré des pages : Léon Spilliaert. Quelques œuvres, sombres, énigmatiques, semblent le reflet d’un esprit tourmenté se plaisant à se portraiturer. Creusons son nom.

Paysage nocturne

Un arbre se dresse entièrement à gauche, les couleurs sont brunes, grises, sombres, et les formes vraisemblables. On peut croire en cet arbre. Il est miroité, lui aussi, un peu, et son reflet rejoint les galets sur l’autre rive. D’autres arbres se dessinent. Sont-ce vraiment des végétaux ? En arrière-plan, des taches plus claires sur un aplat noir évoquent des feuilles. Elles se détachent, dépourvues de branches pour les retenir. Ce sont des éclairs de lumière. De la peinture. Sur la droite se reporte toujours le regard. Des traits sinuent, bruns, blancs à mesure qu’ils se rapprochent de l’eau. Ce sont des jambes, et des bras, qui dansent au bord de la rivière, créature éthérée à la tête esquissée. Ce sont des ramifications nues à peine ancrées dans l’eau, roulant et se brisant sous l’effet du fond. Ce sont des couleurs apposées sur une toile. C’est inlassable que le regard sonde cette œuvre trichrome, piètrement reproduite en pixels, amoindrie dans le cadre de l’écran.

À Ostende, un homme en quête de peinture

Un homme naît en 1881 à Ostende. Sa maison était jonchée de flacons et d’odeurs : père parfumeur. Il semblait l’image de l’enfant souffreteux qu’évoquent les romans noirs. Un personnage de Poe, condamné, pour cause de maladie, à rester derrière des portes closes. À ne pas souffrir la compagnie des autres êtres humains. À s’abreuver à de larges paysages emplis de noirceur et de personnes éparses. Il aspirait aux arts, à la beauté, il la trouvait. Ne pouvant s’exiler, il voyageait loin le long de la promenade de la ville balnéaire. Il se promenait au crépuscule, à l’aube, aux moments où tout se nuance, se dévoile lentement, en d’infinis contrastes de noir et de blanc.

Ces impressions une fois capturées en lui, c’est à l’atelier qu’elles étaient transfigurées. Un peu de réel, oui, mais pas que. Un ajout, une énigme à chaque fois. Un cadrage évoquant sa claustration, une femme pour la fascination, une femme, surtout, pour l’inquiétude. Souvent, l’eau, permettant de vastes aplats de peinture, et la lumière artificielle ou naturelle créant des percées de clarté dans l’épaisseur des couches sombres.

Le vent

Un espace clos semble contenir cette femme. Dans cet espace, un immense coup de vent. Elle semble peu amène, cette femme, sa bouche s’ouvre et ses joues se creusent. Peut-être que son souffle provoque la bourrasque qui soulève ses vêtements. Toujours noirs et blancs. La capuche démesurée, le manteau, la jupe se soulèvent et gonflent autour d’un corps qui n’est qu’une absence, une trouée de blanc dans le tableau sombre. Invocation, nous sommes loin des graciles allégories des tableaux d’autrefois. La femme vent terrifie, prête à nous emporter dans sa folie.

Un corpus aux remous mélancoliques

Des centaines d’œuvres offrent ainsi un terrain de jeu aux âmes les plus tourmentées, les plus enclines à se repaître dans des pensées noires auxquelles les paysages mélancoliques offrent un écho. Un écrin. Devant ces étendues indéterminées, ces visages sans nom, ces formes spectrales, comment ne pas projeter ses propres incertitudes ? Cet œuvre très personnel, difficilement qualifiable par l’historien de l’art aux innombrables carcans, s’échappe et obsède le spectateur. Le peintre dit lui-même « Je vis dans une véritable fantasmagorie. Tout autour de moi est rêves et mirages ».

À quoi pense ce peintre, qui jette dans son autoportrait un regard halluciné ? Qui sont les trois femmes aux amples vêtements sombres agités par le vent qui s’avancent, oppressées par le premier plan ? Ou la femme seule qui nous tourne le dos et attend ? Des vagues, des pensées, des passants. Les contours se simplifient et les couleurs s’aplanissent dans un regard tourné au-dedans. Jeu entre l’extérieur et l’intérieur, infinis miroitements.

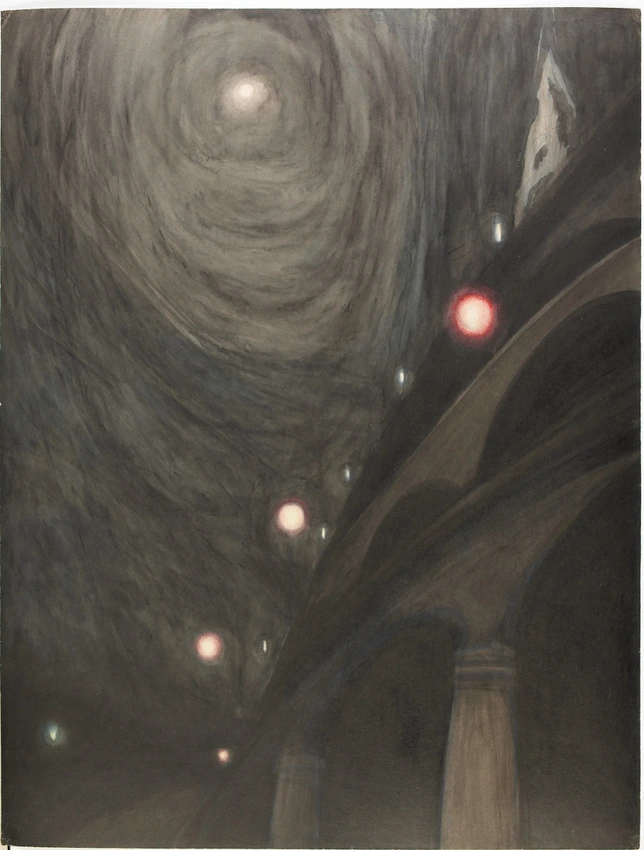

Clair de lune et lumières

Un tourbillon aspire le regard vers le haut. La contre-plongée créée par le peintre augmente l’effet ascensionnel de l’ensemble. On monte. Les lumières qui scandent le pont noir sont autant de petites lunes qui éclairent le soir. Une seule préside la nuit, tout là-haut : est-elle artificielle, comme les simulacres d’étoiles qui pointillent la toile ? L’environnement créé par l’homme est tout d’arrondis. Il en est presque mou sous le regard qui le déforme, sans consistance. Tout tourne.

L’Œuvre s’éclaircit

À la fin, une rencontre, une famille, et la lumière crue infuse les œuvres. Les arbres se densifient sur la toile, le cadrage recule, le peintre respire mieux et ses personnages s’incarnent, apaisés. La quête métaphysique induite par la solitude du peintre s’ancre dans le réel. Les bâtiments ne sont plus nimbés d’ombres, mais reflètent la lumière. Celle-ci est naturelle, solaire et non plus lunaire ou émanant des réverbères. Un homme meurt en 1946 à Bruxelles.

Ce peintre autodidacte, refusant tout carcan, rejoignait certains de ses contemporains belges, tels Maeterlinck et Verhaeren, dans une conception de l’art fortement éprise de symbolique et se faisant le reflet de sentiments personnels. Ses encres noires infusent un fragment de l’art au tournant du XIXe siècle, que certaines expositions ouvrages et lieux ont tenté d’élucider.

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par