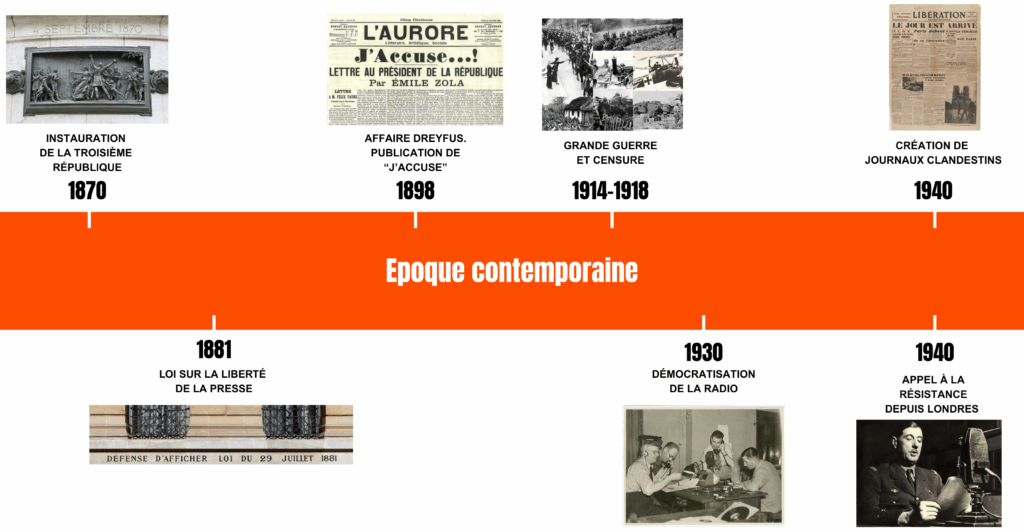

Depuis 1792, la presse est contrôlée et sert d’instrument de propagande aux différents dirigeants successifs. La fin du XIXe siècle marque le début d’une nouvelle ère de prospérité pour la presse écrite, qui sera toutefois remise en question à plusieurs reprises au cours du XXe siècle.

La Troisième République est instaurée en 1870, et le 29 juillet 1881 signe la fin des contrôles excessifs sur les journaux : la loi sur la liberté de la presse est votée, 325 articles de loi et 42 textes anciens sont abolis. Les libertés de publication et de diffusion sont garanties, les moyens d’action des autorités sur les journaux sont presque tous supprimés.

“Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement.”

Article 5 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Libre, le rôle de la presse est primordial pour assoir le nouveau régime démocratique : chaque citoyen doit être au courant des enjeux politiques, afin d’en faire un votant éclairé. La presse écrite doit permettre de donner vie aux débats entre citoyens et faire vivre la République.

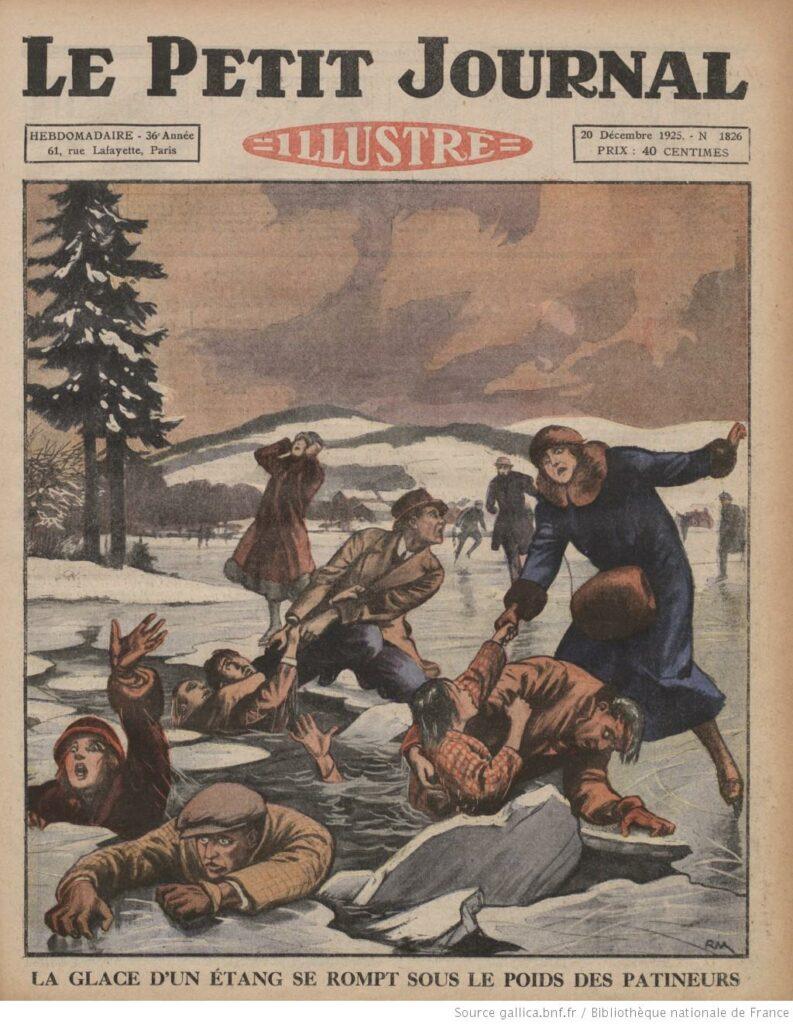

Dans ce contexte, sa place en France devient prépondérante. Les grands quotidiens parisiens (Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Journal et Le Matin) sont influents nationalement. Grâce à l’amélioration des capacités techniques, le transport par chemin de fer, et au taux d’alphabétisation de plus en plus important, la vente de quotidiens passe de 1 million d’exemplaire à Paris en 1870, à 5,5 millions en 1914.

La presse quotidienne rend plus perceptible l’enchainement des événements, les bousculements de la société : les citoyens sont pris dans une tornade d’informations qui change leurs habitudes et modèle leur façon de penser. La fin du siècle, marquée par l’affaire Dreyfus, met en exergue cette influence considérable.

1894. Alfred Dreyfus, capitaine juif de l’armée française, est reconnu coupable de haute trahison par le conseil de Guerre. En 1896, le véritable traitre, le commandant Esterhazy est démasqué. L’armée veut étouffer l’affaire.

.

Plus de 100 000 articles sont publiés entre 1894 et 1906. Les éléments de l’affaire sont divulgués dans les journaux, qui polarisent les opinions.

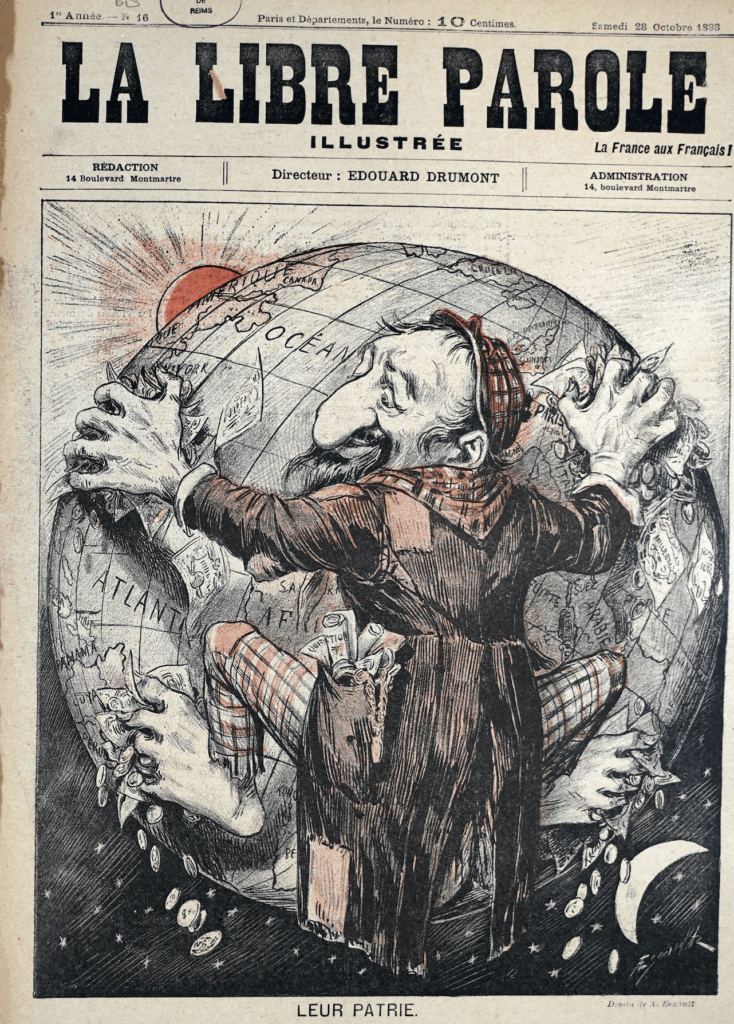

Les journaux antidreyfusards, comme La Libre Parole ou La Croix correspondent aux valeurs politiques de la droite nationaliste, antisémite, et mettent en avant la protection de l’armée. Les dessins de presse et les caricatures publiés dans ces journaux véhiculent des images stéréotypées afin de faire passer un message simple et direct aux populations, qui ne maitrisent pas la lecture.

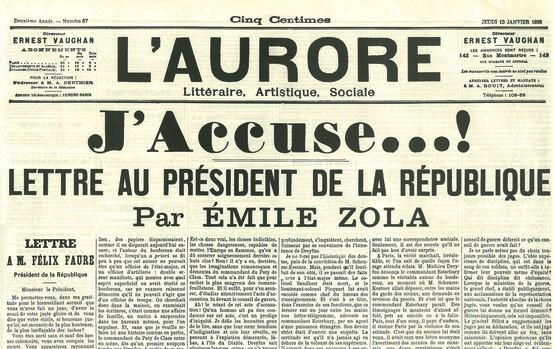

En opposition, nous retrouvons les journaux dreyfusards, comme L’Aurore. Le 13 janvier 1898, la une du quotidien fait grand bruit : Zola publie “J’accuse…!”, lettre dans laquelle il rappelle les éléments de l’affaire Dreyfus, qu’il qualifie de « déni de justice ». Il ne manque pas non plus de souligner la façon dont la presse exacerbe les tensions et façonne l’opinion publique :

“J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, […] une campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute.”

Extraits de « J’accuse », Émile Zola, L’Aurore, 13 janvier 1898

Au début du XXe, la presse écrite est libre est florissante, mais va rencontrer des obstacles de taille à son monopole tout au long des décennies qui vont suivre.

La Grande Guerre marque le retour de la censure : la loi interdit de publier des informations non communiquées par le gouvernement. Les nouvelles sur les opérations militaires sont contrôlées par l’armée. Les journaux s’adonnent à une propagande intensive contre l’ennemi. Il est difficile pour la presse de donner une véritable image de la guerre car les articles doivent maintenir le moral des français. Les soldats reprochent aux médias de masquer la réalité de la guerre, une perte de confiance apparaît, qui va perdurer même après la guerre.

La démocratisation de la radio dans les années 1930 bouscule la domination de la presse écrite. Les journaux évoluent, traitent de champs d’informations plus larges. On lit moins le journal par adhésion à des valeurs politiques, mais plus par curiosité pour d’autres sujets (faits divers, sports, spectacles…).

Le 27 août 1939, la censure fait son retour. Dans les zones occupées, la presse française diffuse la propagande allemande. En opposition, de nombreux journaux clandestins sont créés, pour mobiliser et organiser la Résistance, comme Libération en 1940 ou La Voix du Nord en 1941.

En zone libre, le contenu des articles est imposé, des consignes officielles sont données. Par exemple, pour parler du Maréchal Pétain, “on doit éviter d’employer […] l’expression de « vieillard », même précédée d’une épithète bienveillante comme l’« illustre » ou le « valeureux ».“

La confiance accordée dans la presse écrite s’affaiblît. La population se tourne vers la radio, dont l’impact sur l’opinion publique est grandissant. Grâce à celle-ci, les français accèdent à des émissions étrangères en langue française, qui donnent des informations que la population ne peut plus retrouver dans les grands journaux.

Radio Londres, par exemple, joue un rôle crucial dès l’appel à la Résistance de Charles de Gaule le 18 juin 1940. Face à Radio Paris, moquée à travers un air chanté régulièrement « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ! “, ou Radio Vichy, qui fait l’apologie de la collaboration, Radio Londres devient un instrument primordial pour soutenir les français. L’émission Les Français parlent aux Français a pour objectif d’informer correctement la population et d’entretenir l’espoir.

À la suite du conflit, la presse écrite n’a plus le monopole de l’information collective, et doit s’adapter à de nouvelles donnes : la population passe moins de temps à la lire, et les journaux ne révèlent plus en exclusivité de nombreuses informations. La télévision fait son apparition, suivie d’Internet à la fin du siècle. L’histoire de ces bouleversements récents est à suivre dans le prochain épisode.

L’histoire du journalisme, notre série été 2025.

BOnus : la reco média d’une bénévole – par Sophia

Petite Mu. C’est un média qui parle des handicaps invisibles comme la sclérose en plaques. J’aime beaucoup parce qu’il y a des témoignages de plusieurs personnes ayant la même maladie et ça permet d’avoir différents points de vue. La vidéo que j’ai vraiment aimée, c’est quand ils ont interviewé la fille qui a participé au Triathlon pendant les JO de 2024.

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par