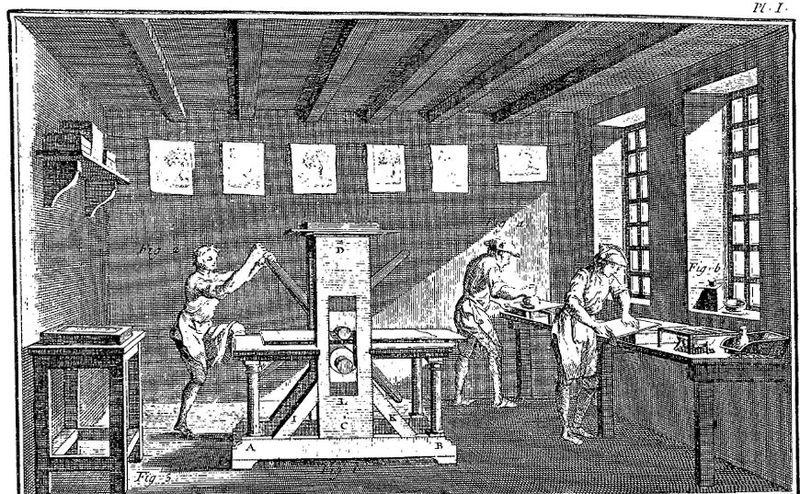

Depuis toujours, les humains cherchent à pérenniser leurs idées. Alors, parmi les grandes étapes de l’histoire du journalisme, on pouvait difficilement passer à côté de la grande invention du XVe siècle : l’imprimerie. On en a discuté avec Fabrice D’Almeida. Historien et chercheur, il enseigne l’histoire des médias et la propagande à l’Institut français de presse (IFP) de l’université Paris II Panthéon-Assas.

« La presse ça veut dire imprimer. Et au départ, les imprimés, c’est assez couteux, c’est contestataire. Donc les gens font ce qu’on appelle des occasionnels. »

Fabrice D’Almeida, historien et chercheur

L’idée c’était alors d’avoir une « œuvre unique importante« . Les formats informatifs, quant à eux, prennent du temps à arriver. Mais on finit par imprimer plus vite, moins cher, et on gagne en régularité et en nombre de publication.

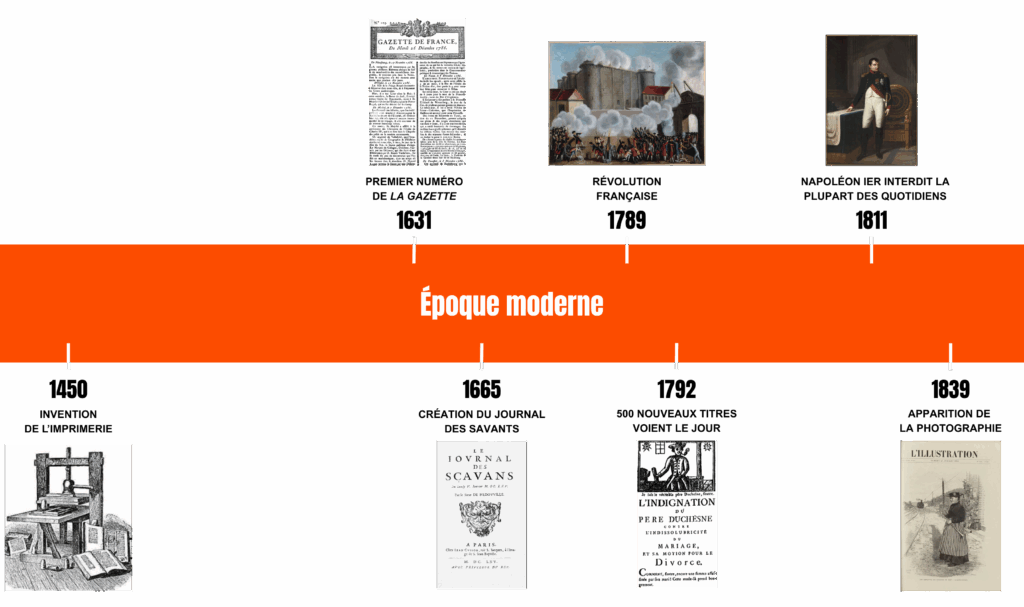

L’imprimerie révolutionne la diffusion de l’information et pose les bases du journalisme d’aujourd’hui. Les feuilles d’information se multiplient et le public s’élargit… au point où commencent à émerger les premiers périodiques.

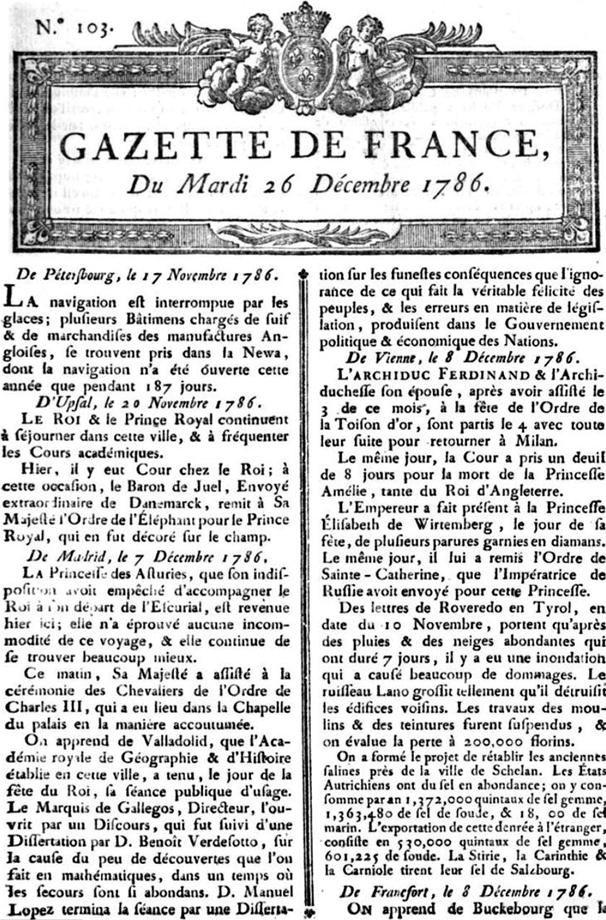

30 mai 1631 : parution du premier numéro de La Gazette, considérée comme l’un des premiers périodiques de France. Fondée par Théophraste Renaudot, médecin, cette publication devient rapidement une référence.

« Théophraste Renaudot, avant ça, il avait un autre imprimé régulier. C’était un imprimé dans lequel il rassemblait des annonces, et notamment des annonces immobilières. […] Donc le premier journal au sens information c’est La Gazette, mais avant ça il avait l’expérience, on va dire… du journal d’annonce »

Fabrice D’Almeida

Dans La Gazette, on retrouve des nouvelles de la cour royale, des informations diplomatiques, des récits d’événements, bref, surtout des actus gouvernementales. À cette époque, l’approche de Renaudot est considérée comme novatrice car il privilégie la concision et l’objectivité.

Une presse objective, vraiment ? C’est le bon moment pour rappeler que La Gazette bénéficiait du soutien de Richelieu, ecclésiastique, homme d’état français, et principal ministre du roi Louis XIII. Évidemment, La Gazette a fortement contribué à renforcer le pouvoir royal.

« À cette époque là, on était autour de 5 à 10% de lecteurs, donc si Richelieu voulait ce journal c’est pour pouvoir peser sur les grands lecteurs, c’est à dire le client international. »

Fabrice D’Almeida

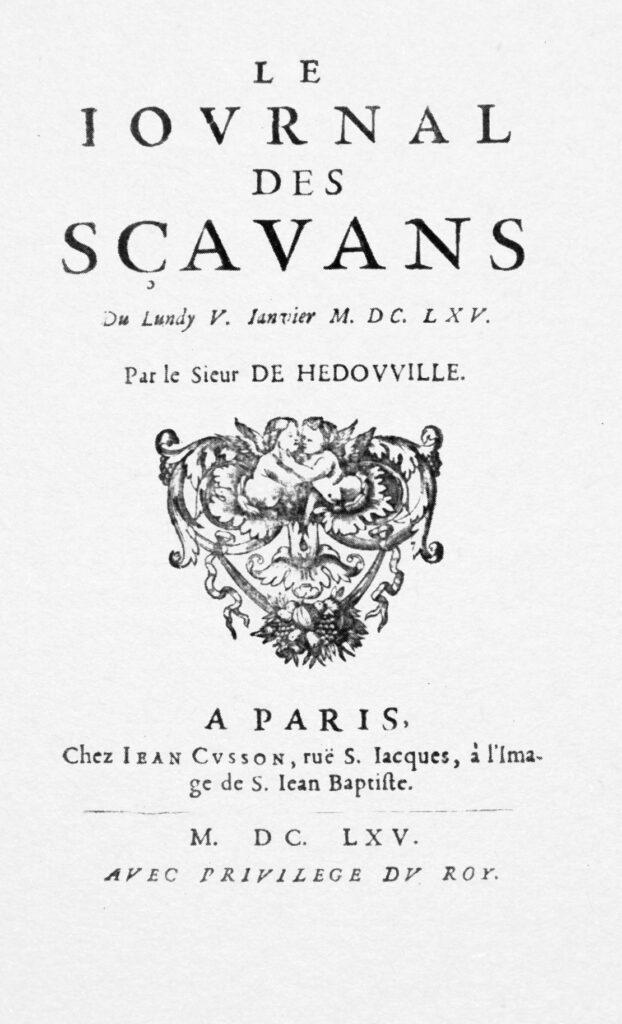

Quelques années plus tard, nous voyons émerger la première revue savante, toujours existante aujourd’hui (360 années, quelle longévité !). Le Journal des savants est donc le plus ancien périodique littéraire et scientifique d’Europe. Les contenus étaient principalement des extraits de livres et mémoires d’un réseau de lettrés et savants parisiens. Cette revue (aussi) fut placée sous le patronage royal, en 1701. Alors toujours objective ?

Tu l’auras compris, jusqu’à maintenant, il y a encore peu de périodique, et la plupart étaient fortement influencés par les pouvoirs royaux et religieux.

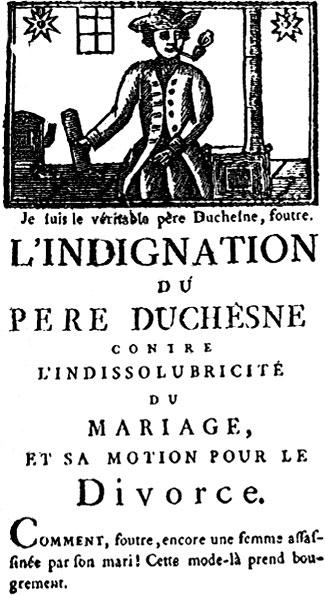

Approchons nous maintenant de la période révolutionnaire. De nombreux pamphlets commencent à circuler, véhiculant de nouvelles idées sur les droits de l’homme et la démocratie. La diffusion rapide des informations commencent à influencer le débat public. Une expansion sans précédent, marquée par des périodes d’interdiction de publication, imposées par le pouvoir en place.

« Le débat démocratique, le débat sur l’organisation des formes de pouvoir, la vision libérale, ça nécessite que les gens puissent discuter des choix politiques. Et donc qu’ils baignent dans l’information. »

Fabrice D’Almeida

En mai 1789, le Conseil d’état interdit à tout imprimeur ou libraire de publier des prospectus, journal ou autre feuille périodique. On te rassure, ça n’a pas duré longtemps…

Entre 1789 et 1792, plus de 500 nouveaux titres voient le jour à Paris. La presse quotidienne, nationale et régionale se développe. Les feuilles révolutionnaires servent de tribune aux différents courants politiques.

Parmi eux : L’Ami du peuple, Le Père Duchesne ou encore Le Vieux Cordelier. On voit apparaître, Les libelles, des journaux qui expriment des opinions politiques.

Finalement, toutes les grandes personnalités de la Révolution française sont plus ou moins liées à un journal : propriétaire ou rédacteur. Certaines femmes dirigent même leur propre feuille de périodique, mais elles restent (et resteront encore longtemps) minoritaires.

La presse devient un contre pouvoir.

Début XIVe, à nouveau, la presse prend cher. Napoléon Ier interdit la plupart des quotidiens. La Révolution de juillet en 1830 ne va pas améliorer les choses. Mais tout au long du XIXe, de nouveaux quotidiens voient le jour : La Presse, bon marché, avec de la publicité et des romans-feuilletons, ou encore le Petit Journal, quotidien à un sou.

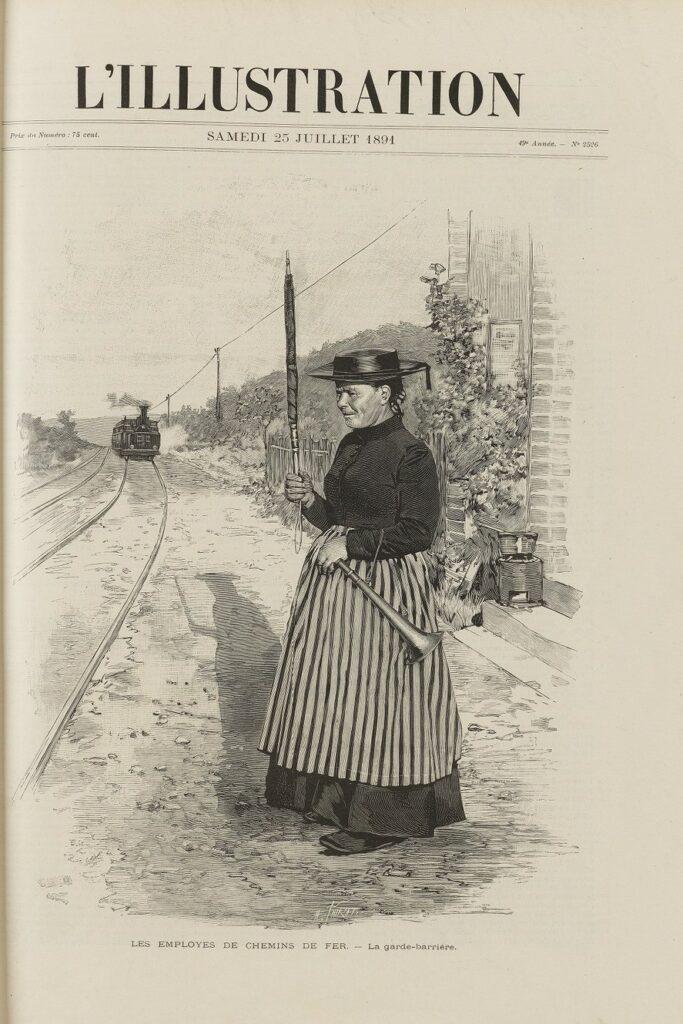

Dans les années 1840, nouvelle révolution : la photographie. Ce procédé, développé par Nicéphore Niepce et Louis Daguerre permettra l’apparition de nouveaux types de périodiques.

« Il y a un gros problème technique, c’est qu’on ne sait pas, au départ, reproduire une photographie telle quelle dans les journaux. […] Pendant 50 ans, on appelle ça photogravure, mais en réalité c’est des dessins, des gravures effectuées d’après les photos. C’est comme ça que Le Petit Parisien, Le petit journal illustré ou L’illustration, ont des images qui sont très impressionnantes, mais qui ne sont pas des photos. »

La photographie arrive dans les journaux vers la fin des années 1880. Le temps de pose reste long, dans la presse, on retrouve principalement des portraits, des paysages et non pas du sensationnel ou des actualités. Pour cela il faudra attendre les années 1930. Mais ça, c’est un autre épisode.

L’histoire du journalisme, notre série été 2025.

BOnus : la reco média d’une bénévole – par Daria

Flow Magazine. Ce sont surtout les couleurs vives du magazine qui attirent parmi les étagères. Sur celles du FLow, point de photos mais des dessins et peintures qui mélangent l’abstrait et le figuré. Ici, les sujets abordés sont traités avec philosophie et optimisme. Marcher pieds nus dans la nature ou la ville ? La cohabitation entre personnes âgées ? Les bienfaits de l’engagement bénévole ? Les articles, légers ou plus graves, amènent toujours des réflexions sur nos manières de vivre, et se doublent d’une invitation à le faire plus doucement et avec davantage d’empathie.

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !