La Ve République est le régime français actuel. Pour la plupart d’entre nous, nous ne connaissons pas d’autre régime politique. Il nous parait normal, logique, cohérent. Cependant, il se distingue très clairement des autres républiques démocratiques présentes dans le monde et ne ressemble pas non plus aux anciennes républiques de France. On peut alors se demander ce qui la différencie des autres.

Contexte historique et début

La Ve République voit le jour dans un moment de crise très important en France. D’une part, la IVe République va mal. Il y a une forte instabilité gouvernementale, c’est à dire que les gouvernements s’enchaînent très vite. Ils changent presque tous les 6 mois et ne peuvent donc pas prendre de décisions claires. Le pays n’avance pas.

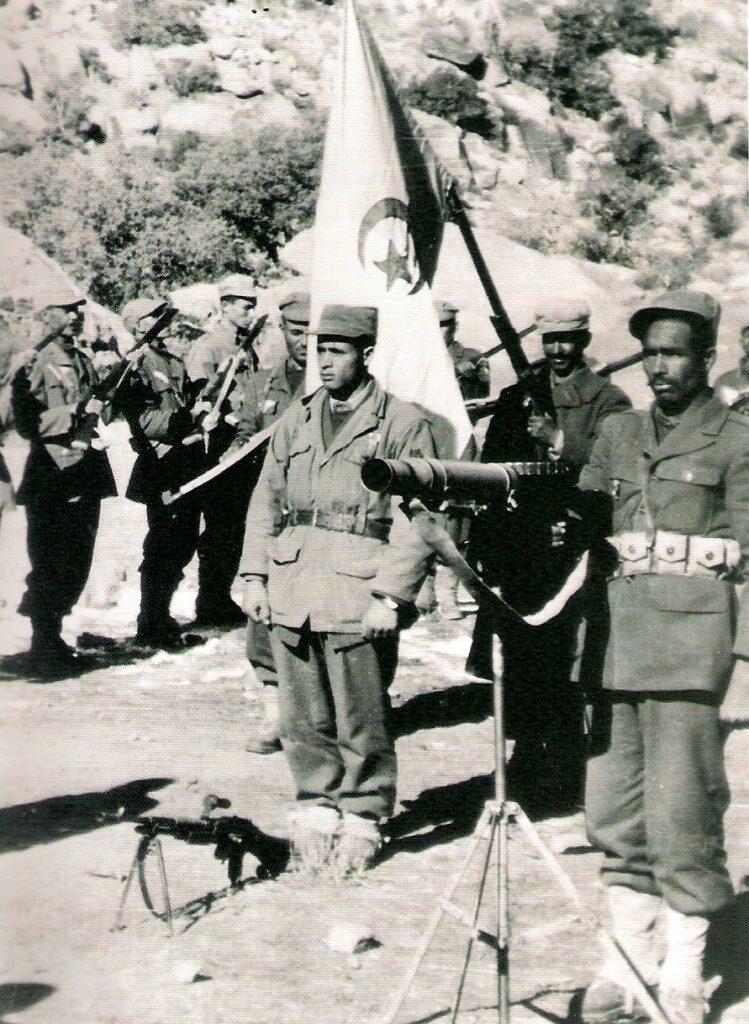

D’autre part, le pays connait une guerre civile : la guerre d’Algérie. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Algérie, alors département français, demande son indépendance, rejetée par le gouvernement. Des groupes extrémistes se forment et orchestrent des attentats. Après ces événements, le gouvernement prend alors des décisions radicales et se met tout le peuple algérien à dos.

La IVe République n’arrive pas à sortir de cette crise et décide d’appeler le Général De Gaulle pour leur venir en aide. Figure très importante de la Seconde Guerre mondiale, le peuple français lui faisait confiance. Il écrit une nouvelle constitution et un référendum est mis en place dans la foulée, voté par les citoyens. La Ve se voulait plus stable et moins chaotique que les deux précédentes. Avec De Gaulle de retour au pouvoir, la guerre d’Algérie se finit puisqu’il leur donne l’indépendance.

Une majorité forte et stable

La Ve République est instaurée le 4 octobre 1958. La stabilité voulue par De Gaulle est possible grâce à une majorité forte et stable à l’Assemblée Nationale, elle même faisable grâce au scrutin des élections législatives (le scrutin majoritaire à deux tours). Dans chaque circonscription (morceau de territoire), des candidats se présentent et le peuple vote pour un seul d’entre eux.

Il y a un premier tour et un deuxième avec ceux ayant obtenu au moins 12,5% des voix des inscrits. Ce scrutin permet d’avoir une majorité plus importante, mais il est au détriment de la pluralité des opinions et des partis politiques à l’Assemblée Nationale. Les petits partis et les candidats en marge des grandes forces politiques du pays ne sont plus élus, comme c’était le cas dans la IIIe et IVe République. Ils ne peuvent donc plus représenter les électeurs qui ont voté pour eux. Ce changement de scrutin a permis de passer de gouvernements de quelques mois à des gouvernements qui tiennent plusieurs années.

Un président avec beaucoup de pouvoir

De Gaulle voulait un pouvoir présidentiel fort. Le Président, dans la plupart des démocraties du monde, n’a qu’un pouvoir symbolique. Celui qui détient réellement le pouvoir est le Premier Ministre. Il prend les décisions politiques, créé les lois, est actif au parlement.

En France, nos anciennes républiques marchaient de cette manière : le Premier Ministre avait le pouvoir législatif et une partie du pouvoir exécutif. Le Président avait, quant à lui, seulement le pouvoir exécutif : il validait les lois en les signant pour qu’elles soient publiées dans le journal officiel.

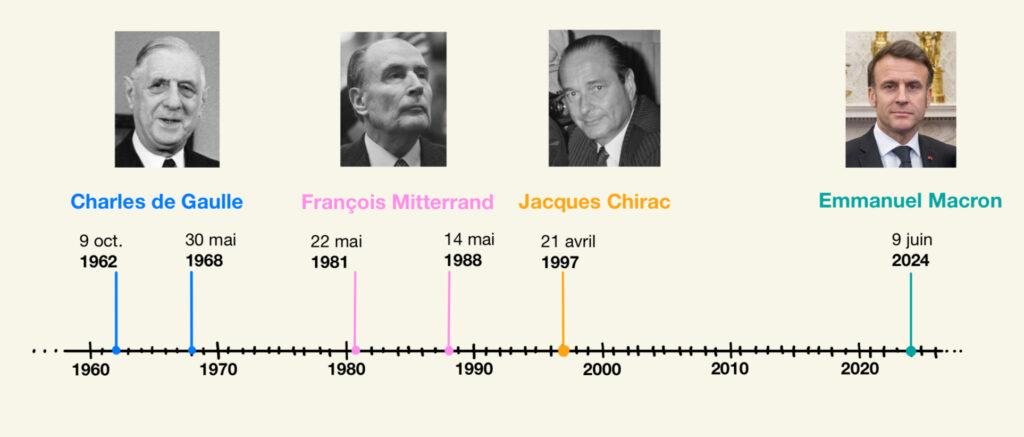

En 1962, De Gaulle décide de faire un référendum pour élire le Président de la République au suffrage universel direct. Jusque là, le président était élu au suffrage universel indirect, par les grands électeurs : parlementaires, maires, élus municipaux. Ce référendum est voté par la majorité des français.

Les parlementaires, en revanche, et notamment ceux de la propre majorité de De Gaulle, étaient contre cette loi. Élire le Président de la République au suffrage universel direct lui donne une légitimité très importante : ce sont les citoyens eux mêmes qui votent pour leur Président. Il se retrouve avec autant de légitimité (voire plus) que les députés, qui sont aussi élus directement.

Déséquilibre des pouvoirs

Ce nouveau système pose un problème : les pouvoirs sont déséquilibrés. Les députés n’ont pas de pouvoir sur le Président de la République. Ils peuvent seulement contester la politique du gouvernement, le censurer, le faire tomber… voire destituer le Président, mais c’est une démarche très longue et fastidieuse, qui comprend aussi l’accord des sénateurs.

De l’autre côté, le Président de la République à un pouvoir conséquent sur les députés, il peut dissoudre l’assemblée nationale : destituer les députés et refaire des élections législatives. L’élection du Président de la République remet en cause l’équilibre des pouvoirs. Le Président, avec sa nouvelle légitimité, contrôle le gouvernement. C’est lui qui, par le biais de son Premier Ministre, applique sa politique. De plus, il a un moyen de pression contre les députés s’ils ne sont pas en accord avec lui.

Le seul moment où le Premier Ministre exerçait son pouvoir comme écrit dans la Constitution c’était lors des cohabitations : lorsque le Président de la République était d’une couleur différente de celle de l’Assemblée Nationale. À ce moment là, le Premier Ministre était choisi par la majorité de l’Assemblée et le Président n’avait qu’un pouvoir exécutif.

Cependant, la loi faisant passer le mandat du Président d’un septennat à un quinquennat a ramené les présidentielles juste avant les législatives. Les citoyens ne changent pas ou peu d’avis en deux mois, ils ont donc plus de chance d’élire un Président et des députés d’une même couleur politique. Cela permet au Président d’avoir une majorité stable et de ne pas subir de cohabitation. En conséquence, le paysage politique est rythmé seulement par les présidentielles, en invisibilisant les parlementaires et leur travail.

Certains chercheurs comme Raymond Aron parlent même de la Ve République comme une sorte de « monarchie élective » : on élirait pour 5 ans notre monarque que l’on ne pourrait pas contester et faire tomber.

Article réalisé par Ganaelle, rédactrice bénévole. Tous les épisodes de la série En clair la politique.

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par