Comprendre la politique nous permet de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons. Il n’est pourtant pas simple de s’immerger dans l’univers étrange et obscure de la politique. Dans ce format, nous souhaitons éclairer la politique et faire émerger ses enjeux et ses complexités. Ce premier article vient poser les bases de la démocratie.

Qu’est ce que la démocratie ?

La démocratie est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple : il prend les décisions de l’État. En d’autre mots, c’est le peuple qui a le pouvoir de diriger le pays. Aristote (philosophe grec) définissait la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.

La démocratie est, la plupart du temps, une République, mais elle peut également être une Monarchie. Dans une démocratie, il y a un équilibre des pouvoirs : les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ne sont pas dans les mains d’une seule personne ou d’un groupe restreint de personnes. Les trois pouvoirs sont indépendants les uns des autres.

Par exemple, en France, le pouvoir judiciaire est assuré par les magistrats. Le pouvoirs exécutif est assuré par le Président de la République et le pouvoir législatif, par les parlementaires et le gouvernement.

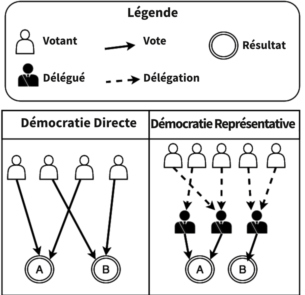

Il existe deux types de démocratie : directe et représentative. Dans la première, le peuple dirige et prend des décisions directement. Il vote les lois et décide de la politique de son pays. La démocratie représentative est légèrement différente : les individus élisent des représentants pour prendre les décisions à leur place.

Les institutions françaises

La République Française est structurée en plusieurs organes :

Les ministères sont composés de fonctionnaires qui travaillent pour aider le ministre et faire évoluer ses différents domaines d’intervention. L’Élysée est le lieu de vie et de travail du Président de la République. Il est aussi composé de fonctionnaires à son service.

Le Conseil d’État épaule le gouvernement dans la création de loi. Le Conseil Constitutionnel, quant à lui, intervient à la fin de la création de la loi. Il vérifie si elle n’est pas contraire à la Constitution.

Enfin, le Parlement détient le pouvoir législatif. Les parlementaires créent des lois, les adopte, les modifie… Il est divisé en deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.

L’Assemblée Nationale est composée de députés élus au suffrage universel direct (élections législatives, tous les 5 ans). Le Sénat est composé de sénateurs élus au suffrage universel indirect, par des grands électeurs (maires, conseillés municipaux,…) pour 6 ans.

Créer des lois

Toutes ces organes s’entraident pour créer des lois, à l’initiative :

- du premier ministre (un projet de loi)

- d’un membre du Parlement (une proposition de loi)

La loi passe ensuite au Parlement :

- Les parlementaires peuvent la modifier, enlever des choses et en apporter d’autres (des amendements).

- La loi fait des va-et-vient entre l’Assemblée Nationale et le Sénat (la navette parlementaire).

- Chaque chambre, pour valider la loi, doit adopter le texte de manière identique à l’autre chambre.

Si les deux chambres sont d’accord, la loi est remise au Conseil Constitutionnel qui se charge de vérifier qu’elle est bien conforme à la Constitution. Si c’est le cas, elle est remise au Président de la République qui la promulgue. Il ne la modifie pas et n’a pas de droit de regard dessus.

Si les deux chambres ne sont pas d’accord sur l’écriture du texte de loi, une CMP (Commission Mixte Paritaire) est alors mise en place. C’est un groupe de parlementaires, 7 députés et 7 sénateurs, qui se réunissent pour se mettre d’accord sur le texte final. Si la CMP se met d’accord, la loi finit son chemin. Si la CMP ne trouve pas d’accord, la loi est à nouveau débattue dans les deux chambres et l’Assemblée Nationale a le dernier mot. Elle a plus de légitimité car ce sont les citoyens, directement, qui élisent les députés.

Les contre-pouvoirs

Pour qu’une démocratie fonctionne bien, il faut ce que l’on appelle des contre-pouvoirs. Ils permettent de limiter le pouvoir des personnes qui contrôlent le pays. La liberté d’expression et la pluralité des opinions sont des notions très importantes en démocratie et les contre-pouvoirs les incarnent très bien.

Par exemple, les partis politiques présents au Parlement peuvent faire adopter des amendements ou des lois contre la majorité. En France, il y a de nombreux partis politiques, mais seulement certains réussissent à se faire connaitre : le Parti Communiste, la France Insoumise, les Ecologistes, le Parti Socialiste, Renaissance, le MoDem, Horizon, Les Républicains et le Rassemblement National.

Les syndicats sont des associations créées pour défendre des intérêts professionnels communs. Ils négocient souvent avec le gouvernement sur la création de loi. Chaque syndicat regroupent un domaine professionnel particulier et différent des autres. Par exemple, le MEDEF est un syndicat patronal, et la CGT est un syndicat de salariés, historiquement d’ouvriers.

Enfin, les médias sont là pour informer les citoyens sur l’action du gouvernement et peuvent aussi critiquer le pouvoir en place et ses décisions. Il existe une infinité de médias que nous côtoyons tous les jours.

- Chaines TV d’informations et parlementaires : Service publique (France TV), BFM, LCP, Public Sénat…

- Radio : France Info, France Inter

- Presse écrite : Le Monde, Libération, Le Figaro

Ces contre-pouvoirs se manifestent au niveau national comme au local. Dans les Hauts-de-France, les radios associatives comme celles de la FRANF, ou les collectifs de journalistes comme La Friche et leur revue Contre-Jour, sont tout aussi importants.

Il y a quelques années, un nouveau contre-pouvoir a vu le jour : les réseaux sociaux, qui prennent de plus en plus d’ampleur dans le débat publique et le monde politique.

Bien que le fonctionnement de la démocratie soit complexe, cette dernière permet aux individus de s’exprimer et d’avoir un impact sur les décisions de leur État.

Article réalisé par Ganaelle, rédactrice bénévole.

Photo de couverture : banc des ministres au palais Bourbon, photo : Benoit-caen (modifiée CC BY-SA 4.0)

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par