Le beau, voilà le fondement sur lequel repose toutes productions artistiques dès le Ve siècle avant J.C en occident. Aussi tenace que séculaire, cette conception de l’art semble aujourd’hui s’émanciper de certaines injonctions. De ce fait, l’art s’offre une liberté inégalable, toutefois discutable.

De la Beauté à la beauté

Définir l’art par sa seule beauté semble réducteur. Une réflexion plus approfondie révèle que l’expérience esthétique repose sur des interactions complexes avec le spectateur.

« L’expérience esthétique impose de faire des discriminations délicates et de discerner des rapports subtils, d’identifier des systèmes symboliques et des caractères à l’intérieur de ces systèmes« .

Nelson Goodman, Langages de l’art, 1990

Bien que la beauté puisse parfois s’imposer à nous avec évidence, elle est souvent le fruit d’une éducation patiemment acquise, qui nous apprend à déceler ce qui la constitue. Cependant, doit-on envisager l’art uniquement sous l’angle de l’intellect ? Ne serait-il pas plutôt une affaire d’émotion ?

Ressentir une émotion face à une œuvre musicale, par exemple, c’est découvrir son essence : la tristesse qu’elle exprime, la joie qu’elle communique. L’émotion devient alors un mode de compréhension. Mais que dire d’une œuvre qui ne suscite ni émotion ni admiration ? Lorsqu’elle est perçue comme « ratée », elle bascule souvent dans la sphère du mauvais goût.

Un exemple célèbre est celui de Marcel Duchamp avec son urinoir renversé nommé Fontaine. Duchamp, en présentant cet objet du quotidien (habituellement relégué à l’espace privé), a bouleversé les codes artistiques. Au-delà de remettre en question le statut même de l’œuvre, il a provoqué une vive réaction en transformant un objet trivial en symbole d’un nouveau paradigme.

Ce tournant a élargi les frontières de l’art, mais il a aussi complexifié l’éducation esthétique. En s’émancipant des critères traditionnels de beauté, Marcel Duchamp et bien d’autres après lui, ont fait du mauvais goût une force créatrice. Ce faisant, il nous invite à redécouvrir l’art sous un autre jour.

« C’est d’un kitsch… »

Polymorphe, le mauvais goût est difficile à saisir. Dépendant d’une conception nécessairement subjective, il est toutefois reconnaissable en ce qu’il est souvent servit sous la coupe du terme « kitsch ».

Intimement lié à la production de masse, le terme apparaît durant la Belle Époque (environ 1870 – 1914). À cet instant, les avancées technologiques en matière de production et de reproduction à faible coût ont permis la création d’objets accessibles à une large population. La bourgeoisie montante, désireuse de consolider son statut social, imitait alors le faste de l’aristocratie grâce à des objets et matériaux conférant une illusion de luxe.

Le kitsch est défini par le CNRTL comme « des œuvres et objets souvent diffusés à grande échelle, dont les traits dominants sont l’inauthenticité, la surcharge, le cumul des matières ou des fonctions, et souvent le mauvais goût ou la médiocrité ». Ce processus d’imitation transforme l’original en une version dénaturée et par conséquent, s’oppose à ce que l’on appelle communément le « bon goût ».

Mais qu’est-ce que le « bon goût » ? Pierre Bourdieu, dans son livre La Distinction : critique sociale du jugement (1979), décrit le goût comme un outil de stratégie sociale. Selon lui, faire preuve de goût est la capacité à reconnaître ce qui est esthétiquement et culturellement jugé « supérieur ». C’est-à-dire qu’il sert à exclure ceux qui n’ont pas accès au capital culturel nécessaire pour en faire de même. Le beau, loin d’être une évidence universelle, dépend ainsi des goûts et des modes de vie, eux-mêmes conditionnés par la position sociale de chacun.

Dans ce contexte, faire preuve de mauvais goût pour un artiste (volontairement ou non) devient un acte d’affirmation sociale. Par extension, il constitue une arme de dérision et de transgression pour les artistes contemporains.

Le mauvais goût au goût du jour

Le kitsch, souvent perçu comme le symbole du mauvais goût, continue de diviser les opinions. Il incarne une libération face à la censure et une remise en question des normes, bien que cette démarche ait parfois été détournée à des fins contradictoires.

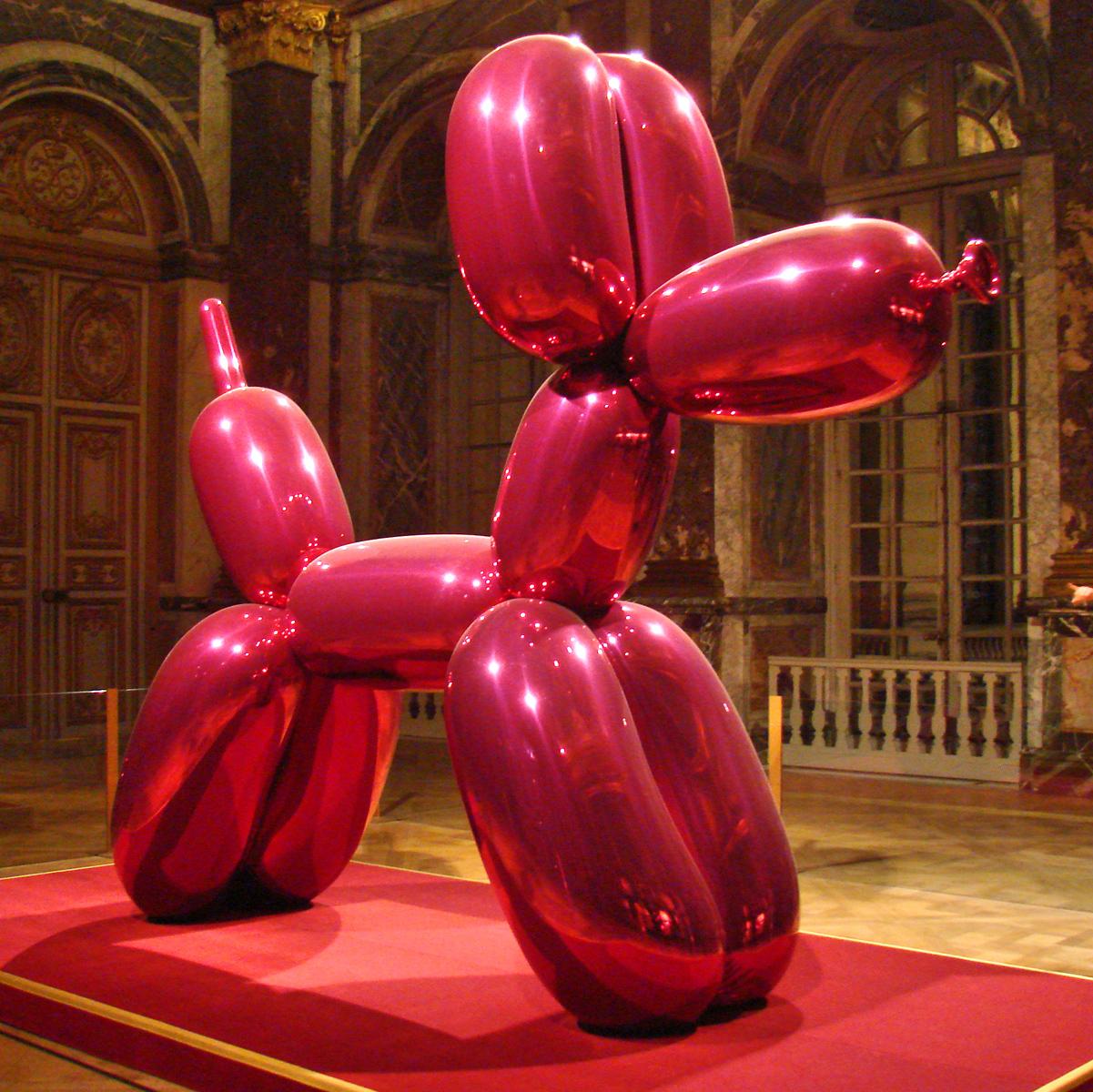

Prenons l’exemple de Jeff Koons, ancien trader devenu artiste de renom. En s’associant à une équipe d’un nombre incalculables d’artisans (puisqu’il ne fait rien lui-même) et de collectionneurs fortunés, il a propulsé son style néo-pop empreint de kitsch dans les hautes sphère du monde de l’art. Dès lors, ses œuvres interrogent les liens entre le consumérisme et les beaux-arts.

Ce qui était autrefois un acte contre-culturel devient ici l’apanage d’une élite qui, en absorbant ces codes, les intègre à son propre discours esthétique. Le kitsch, autrefois rebelle, est désormais un outil de légitimation pour ceux qu’il visait à critiquer.

Par ailleurs, dans les domaines de la mode et du design, le kitsch prend une tournure différente. Il devient un terrain d’expérimentation où les créateurs tentent d’élever le mauvais goût au rang d’art réfléchi. Cette démarche repose sur un équilibre précaire : si elle est perçue comme réussie, elle confère au kitsch une valeur nouvelle. Dans le cas contraire, elle risque de le réduire à une simple accumulation d’objets sans harmonie.

Une initiative plus radicale encore peut être observée dans le Massachusetts aux États-Unis, où un musée entier est dédié à l’art dit « mauvais ». Selon Louise Sacco, directrice exécutive par intérim, ce musée repose sur des critères rigoureux qui distinguent ces œuvres de la simple maladresse. Depuis sa création en 1993, il a organisé des expositions itinérantes entre Boston et New York, offrant une relecture audacieuse de l’histoire de l’art puisque ce « mauvais art » est ici exposé et assumé en tant que tel.

Ainsi, qu’il soit moqué ou encensé, le kitsch, en intégrant la collection d’une telle institution, acquiert une autre valeur et incite à une observation critique de l’art.

Source :

art, design : qu’est-ce que le mauvais goût ?, Almanart

Pouivet, R. (2021). Les vices de l’art. Le Télémaque

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par