Comment naissent les films cultes ?

Predator, premier du nom est un film d’action et d’angoisse sorti en 1987, réalisé par John McTiernan. L’action nous emmène au Guatemala en compagnie d’un commando des forces spéciales, parti sauver des civils aux mains d’un groupuscule de guérilleros. Ce récit s’inscrit dans la lignée des films d’actions au taux de testostérone anormalement élevé, avec, pour cela, un casting tout en muscles : Arnold Schwarzenegger, Bill Duke, Carl Wether entre autres.

Pourtant, le commando armé n’est pas qu’un amas de brutes interchangeables, chaque personnage possède ses légères nuances physiques et sa propre identité qui varie la palette de personnalité représentée à l’écran. C’est bien simple, il n’y en a pas un seul qui ne serve pas à l’histoire.

Cette force militaire que rien n’arrête, détruit en quelques minutes le camp de leur opposant guérillero et ne fera qu’une seule prisonnière.

Le script de base provient d’une blague sur le tournage de Rocky “imaginez pour le prochain film, Rocky se bat contre un Alien”, il y a un moment où les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.

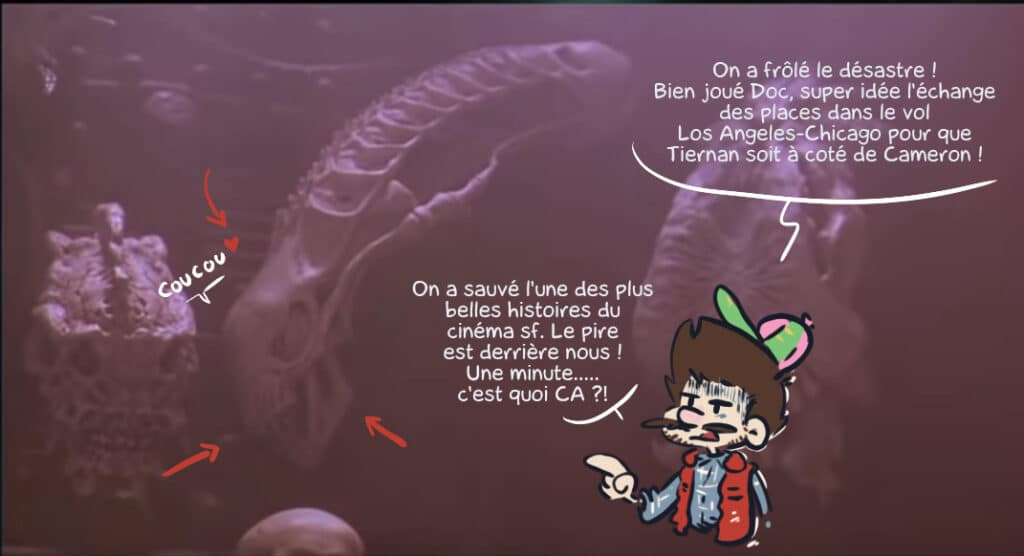

Ce n’est pas Jean Claude Van Damme qui dira le contraire. Complètement dépité, il quitte le tournage après les quelques scènes dans son costume grotesque. Le tournage de Predator s’enlise, les frais de production explosent pour, au final, sortir directement en DVD. Le film devient l’énorme nanar dans le parcours d’Arnold Schwarzenegger, qui arrêtera sa carrière juste après, mais deviendra Président des Etats-Unis l’année suivante. C’est probablement ce qu’il s’est passé dans un monde parallèle. Grâce à un heureux coup du hasard, John McTiernan prend le même avion que James Cameron et lui parle de ses déboires de tournages. Cameron, qui vient de réaliser Alien, lui parle du travail de Stan Winston sur les costumes et met les deux hommes en relation.

Mission “Il faut sauver le soldat Predator”

Stan Winston est, à l’époque, LE spécialiste américain du maquillage et des effets spéciaux animatroniques. C’est en autre le “papa” des xénomorphes dans Alien, du Terminator, des dinosaures de Jurassic Park ou encore des zombies de Thriller. Il va entièrement repenser et designer le costume du Predator. À partir de son allure, il va lui créer une personnalité, une histoire et chose rare pour un monstre de cinéma, une culture.

Le Predator n’est pas qu’un gros monstre avide de sang. NON ! Comme le comprend vite le personnage de Billy, “il tue pour le plaisir, il nous chasse, un par un”. Le Predator n’est que le reflet extra-terrestre de la force brute du commando.

Son design et ses attributs (le camouflage, sa vision thermique…) sont si bien conçus qu’il crée un regain de créativité sur le tournage. La menace sera invisible, intangible, renforcée par le huit clos d’une jungle oppressante au possible qui ferait pâlir d’envie Werner Herzog ! La jungle est, elle aussi, un élément dangereux, inconnue de notre équipe de soldats. Lors de leur brief du début, Billy met d’ailleurs en garde le groupe des dangers de cette flore.

Le film et sa créature deviennent un succès au même titre qu’Alien auprès des spectateurs. Quand bien même si un seul film était initialement prévu une suite verra le jour, en 1991, réalisée par Stephen Hopkins.

Bien qu’accueillit de façon mitigée, cette suite reste honorable et a le mérite de dépeindre une autre jungle : la jungle urbaine de San Francisco, en pleine émeute. On y retrouve les mêmes éléments iconiques, une équipe de policiers aux attributs bien tranchés et un Predator qui va évoluer dans cette Jungle urbaine moite et oppressante.

Predator 2 se finit sur un clin d’œil, et pas des moindres. Alors qu’il doit son succès en majeure partie au papa d’Alien, le film s’amuse à glisser un crâne de xénomorphe dans la collection des trophées des Predators. Il n’en faut pas plus pour mettre le feu à la poudre de la hype des fans des deux univers.

S’il est déjà compliqué pour un réalisateur de prévoir le succès de son film, celui-ci peut se focaliser sur l’aspect artistique. Lorsqu’un projet de film, sans réalisateur, sans script, sans autre élément que l’envie de “faire un film” émane d’un studio, comme The 20th Century Fox, le spectateur est en droit de se demander quel est le but du projet. Si faire plaisir aux fans est louable, parfois, le plus grand respect pour une œuvre est de ne pas la dénaturer avec des suites. Dans un univers parallèle, il existe sûrement un E.T l’extra-terrestre 2, un Shining 4 et bien d’autres projets comme Gremlins 3, qui terrifie chaque cinéphile.

« Predator vs Alien », l’extra-terrestre qui cache très mal la forêt

Qui est le plus fort entre l’éléphant et le rhinocéros, entre Batman et Sangoku entre le Xénomorphe et le Predator ? Bien évidemment, chaque fan fantasme à l’idée de voir ces crossovers improbables à l’écran, mais est-ce que réunir deux univers différents dans un seul est une bonne idée ?

On vous épargne le visionnage de ces quelques heures de film. Ne cherchez plus de cohérence dans la suite de cet univers. Si dans le premier opus, le Predator est montré comme le chasseur ultime, dans les suites il redevient un gros monstre beta, stéréotype des plus mauvais films de séries B. Il n’est plus cette menace oppressante et invisible mais saute sur tout ce qui bouge dans un torrent de CGI (effets spéciaux numériques 3D) et d’effets spéciaux.

Il y a tellement de « pourquoi » à se demander avec cette simple scène. Pourquoi le Predator a un chien ? Pourquoi il a la même tronche que lui ?? Est-ce que les chasseurs ont des chiens qui leur ressemblent ???

Le premier film Predator (1987) construisait, durant plus d’une heure, au combat animal entre la créature et Scharzy, dans un duel où le monstre reconnaît l’honneur de son ennemi, pose les armes, enlève son masque et affronte Scharzy mano à mano. Nous avons dans The Predator (2018) un combat avec des guns fights, des clichés et d’une molesse ahurissante.

Il est amusant de noter la filiation avec la saga Alien, qui, elle aussi, aura le mérite de vous faire hausser les sourcils quant à la cohérence de son univers, au travers des différentes suites (oui Prometheus c’est à toi qu’on pense).

Des nanars modernes ?

Peut-on parler de nanar pour ces films purement régressifs ? On parle généralement de nanars pour des films avec un nombre incalculable de défauts, qu’ils en deviennent involontairement ridicules et comiques. Ces articles sur les films de séries B sont un éloge aux films dits de “cinéma bis”. Les films à petit budget, les films qui bidouilles avec trois bouts de ficelles. Ficelles, qui sont parfois tellement visibles à l’écran qu’elles en deviennent ridicules, mais qui génèrent amusement et compassion pour le film.

Il n’existe pas de définition officielle de ce qu’est un nanar, on le distingue généralement du navet, par sa capacité à divertir malgré lui. Le nanar amuse, prête à sourire, tandis que le navet est simplement ennuyeux, fade et sans imagination. La limite entre les deux reste fine et est à l’appréciation de chaque spectateur.

Malgré leurs ratés, certains cinéphiles (dont votre présent serviteur) ont une tendresse et un intérêt pour ces nanars. Si l’histoire du cinéma retient les films devenus cultes, il est pourtant intéressant de se pencher sur les films qui ont raté le coche. Le manque de moyen et les soucis d’organisation sur le tournage donnent parfois naissance à des œuvres complètement inclassables. Elles représentent l’autre côté du miroir, un univers barjo où tout semble sans dessus dessous.

Un genre bankable

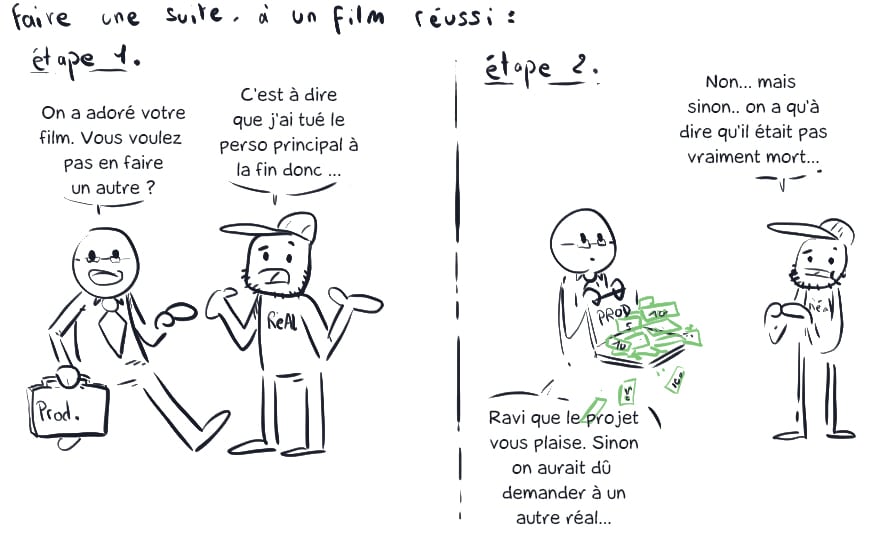

Nous l’avons souligné au travers des ces différents articles, réaliser un film à succès tient souvent d’un pari de « pile ou face”. Pendant que le cinéma hollywoodien est en pleine crise concernant notre rapport à la consommation de films. Les grands studios tentent de maintenir notre intérêt pour les franchises cultes à grand renfort de reboot, sequel et autres remake. L’influence des studios sur les décisions artistiques est aussi de plus en plus critiquée par les réalisateurs. Le cas Justice League de Zack Snyder en est l’exemple le plus actuel.

Les années 80 ont été marquées par une vague de nouveaux réalisateurs et, avec eux, un nouveau genre a été propulsé au rang des blockbusters : la science-fiction. Leurs idées novatrices et leurs films rafraîchissants ont très vite donné naissance à des franchises. Les studios puisent encore et toujours dans ce fond nostalgique. Ces derniers créent des films rentables pour générer du profit, qui s’avèrent rapidement oubliables. Le risque artistique ne fait plus partie de l’équation, et, se faisant, les studios de production en oublient de laisser opérer le hasard et la dose de folie, si propre aux réalisateurs de talents. C’est justement cette folie, qui peut donner naissance à de grandes œuvres ou à de savoureux nanars.

Article réalisé par Morgan The Slug, rédacteur bénévole.

Cet article t'a plu ? Tu aimes Exprime ? Soutiens-nous en faisant un don !

par

par